「プロテインを飲むと太るって本当?」

「ダイエット中だけど、プロテインは避けた方がいい?」

「筋トレを始めたいけど、プロテインで体重が増えるのが心配…」

このような疑問をお持ちではありませんか?

結論から言うと、プロテインそのものには「太る」という特性はなく、むしろ適切に摂取すればダイエットや健康的な体づくりをサポートする効果があります。

本記事では、プロテインと体重の関係について科学的な根拠を基に解説し、ダイエット中の方や健康的な体づくりを目指す方に向けて、プロテインの正しい選び方と活用法をご紹介します。

プロテインと体重の関係:科学的事実

まずは、プロテインと体重増加の関係について科学的な事実を確認しておきましょう。

プロテインそのものには「太る」特性はない

プロテイン(タンパク質)は、筋肉や臓器、皮膚、髪など、私たちの身体を構成する重要な栄養素です。カロリーの観点から見ると、タンパク質は1グラムあたり4キロカロリーで、これは炭水化物と同じカロリー量です(脂質は1グラムあたり9キロカロリー)。

体重増加の科学的メカニズム

体重が増加する基本的なメカニズムは単純です:摂取カロリー>消費カロリー=体重増加

つまり、プロテインを含む食品やサプリメントを摂取しても、1日の総摂取カロリーが消費カロリーを下回っていれば太ることはありません。逆に、どんなに「健康的」な食品でも、必要以上にカロリーを摂取すれば体重は増加します。

プロテインと筋肉量の関係

適切な運動と組み合わせてプロテインを摂取すると、筋肉の合成を促進する効果があります。筋肉量が増えると体重は増加しますが、これは「太る」(脂肪が増える)こととは異なります。

つまり、プロテインの摂取によって筋肉量が増加すると、見た目はすっきりとして、長期的には脂肪が燃焼しやすい体になるのです。

プロテインはダイエットにむしろ効果的

実は、プロテインは適切に活用すればダイエットをサポートする強力な味方になります。

プロテインがダイエットに効果的な理由

ダイエット効果を示す研究結果

複数の科学的研究が、プロテインのダイエット効果を実証しています。例えば、アメリカ栄養学会ジャーナルに掲載された研究では、高タンパク質ダイエットを実践したグループは、標準的なタンパク質量を摂取したグループと比較して、体重と脂肪の減少率が有意に高かったことが報告されています。

ダイエット中の理想的なプロテイン摂取量

ダイエット中のプロテイン摂取量は、一般的には体重1kgあたり1.6g〜2.2gが推奨されています。例えば、体重60kgの人であれば、1日に約100g〜130gのタンパク質を摂取することが理想的です。

しかし、これは運動強度や個人の健康状態によって調整する必要があります。特に腎臓に問題がある方は、医師に相談してから適切な摂取量を決めることをおすすめします。

プロテインが太る原因になるケース

プロテインそのものが太る原因ではありませんが、使い方によっては体重増加につながる場合もあります。以下のケースに注意しましょう。

過剰な摂取

どんな栄養素も過剰に摂取すれば、余分なカロリーとなり体脂肪として蓄積されます。プロテインも例外ではなく、必要以上に摂取すると総カロリー摂取量が増加し、体重増加につながる可能性があります。

添加物の多いプロテイン製品

市販のプロテイン製品の中には、味や風味を良くするために多量の糖分や脂質が添加されているものがあります。これらの追加成分が、余分なカロリー源となり得ます。

運動との組み合わせ不足

プロテインの効果を最大限に引き出すためには、適切な運動との組み合わせが重要です。特に筋力トレーニングとの組み合わせがない場合、摂取したタンパク質が効率的に筋肉の合成に使われず、余分なカロリーとして蓄積される可能性があります。

目的別:最適なプロテインの選び方

プロテインには様々な種類があり、あなたの目的に合わせて選ぶことが重要です。主な種類とその特徴、向いている目的を紹介します。

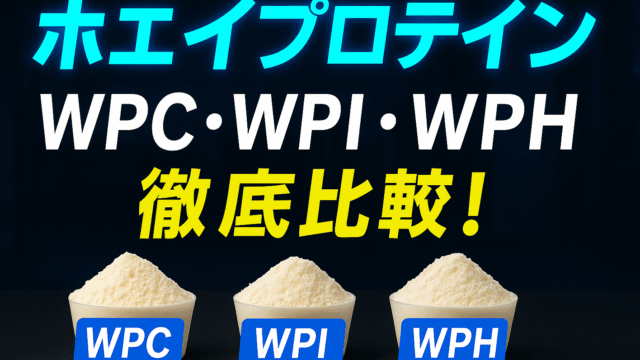

ホエイプロテイン(WPC/WPI)

ホエイプロテインは牛乳から抽出されるタンパク質で、吸収速度が速く、必須アミノ酸のバランスが優れています。

カゼインプロテイン

カゼインプロテインも牛乳由来ですが、ホエイと異なり吸収速度が遅いという特徴があります。

ソイプロテイン(大豆プロテイン)

大豆から抽出されるプロテインで、植物性タンパク質を求める方に人気です。

その他のプロテイン(ピー、ライスなど)

近年は多様な植物性プロテインも登場しています。

EAA/BCAA

EAA(必須アミノ酸)やBCAA(分岐鎖アミノ酸)は、プロテインの中でも特に重要なアミノ酸成分を単体で摂取できるサプリメントです。

効果的なプロテイン活用法

プロテインの効果を最大限に引き出し、「太る」リスクを避けるためには、正しい活用法を知ることが重要です。

目的別の摂取タイミング

効果的な摂取量

摂取量は目的や体重によって異なります。一般的な目安は以下のとおりです:

• 体重1kgあたり0.8g〜1.0gのタンパク質

• 例)体重60kgの場合:48g〜60g/日

• 体重1kgあたり1.6g〜2.2gのタンパク質

• 例)体重60kgの場合:96g〜132g/日

• 体重1kgあたり1.8g〜2.5gのタンパク質

• 例)体重60kgの場合:108g〜150g/日

• 体重1kgあたり1.2g〜1.5gのタンパク質

• 例)体重60kgの場合:72g〜90g/日

なお、1回の摂取量としては、プロテインシェイク1杯(約20g〜30gのタンパク質)が一般的です。体は一度に大量のタンパク質を効率よく利用できないため、1日の摂取量を複数回に分けて摂るのが効果的です。

ダイエット中のプロテイン活用術

目的別おすすめプロテイン

あなたの目的に合わせたプロテインを選ぶことで、より効果的に目標達成をサポートできます。ここでは目的別におすすめのプロテインをご紹介します。